---------------------------------

Je lis quelque part : c'est la remise en question de la société fondée sur le mérite ! (dit avec colère et regret par un sympathisant de droite au sujet des aides sociales accordées aux plus démunis qui ne cherchent pas de travail, s' insurgent, et brûlent des automobiles)

Mais qu'entend-il cet homme là par mériter ?

Le méritant est celui dont une certaine morale publique reconnaît l'effort - et au prorata de ces efforts lui serait accordée une certaine gratification. Le mérite, ce ne sont ni ces efforts, ni la gratification, mais un certain calcul par lequel l'évaluation des efforts conduit à l'obtention d'une gratification (qui peut être matérielle, mais aussi une forme de reconnaissance, etc..)

Evidemment, plus on part d'en bas de l'échelle sociale, plus on accumule les déboires, plus on est confronté aux handicaps, plus on a des chances d'être méritant.

Celui qui est né avec tous les atouts propices à la réussite n'a que peu de chance d'être reconnu méritant.

Pour mériter, il faut souffrir. Il faut travailler (plus), s'accrocher (plus), en vouloir (plus ardemment).

Un société fondée sur la moralité du mérite - c'est-à-dire sur une évaluation sociale des efforts, évaluation sur la base de critères pour la plupart non-écrits, qui se modifient au fur et à mesure des fluctuations de l'opinion (on n'a pas le même criterium du mérite dans l'Allemagne des années 30 que dans les Etats-Unis des années 90) - une telle société présente des traits distinctifs assez nets :

1° Le sentiment du juste et de l'injuste est amendé par la considération de la situation particulière de chacun - on pourrait définir cela comme équité si les critères de l'évaluation du mérite possédait une quelconque objectivité, plutôt que d'être déterminés par une vague opinion publique.

2° Symétriquement à cette reconnaissance du mérite, on stygmatise celui qui ne mérite pas (la gratification qui lui est ou pourrait lui être accordée) : ce dernier devrait avoir ce qu'il mérite -c'est-à-dire compte tenu de ce qu'on dénonce chez lui comme paresse, laisser-aller, manque de goût pour l'effort - rien du tout (voire pire)

3° Chacun peut, à l'occasion, se reconnaître pour lui-même un certain mérite - parce qu'il sait combien la vie a été rude, malgré les apparences, parce qu'il connait ses propres angoisses, ses propres doutes : mais l'opinion publique qui édicte les vertus et les vices est seule juge (bien que, je le répète, son jugement ne corresponde à rien d'objectif) : elle ne tient en général pas compte des atermoiements de la vie intérieure.

C'est la raison pour laquelle la dialectique du mérite est une des causes ou du moins une des expressions favorites des névroses.

4° Dans les périodes de grandes crises sociales - où s'accentuent les difficultés à survivre - la moralité du mérite vient teinter les jugements de chacun. Et l'état, s'emparant de ce mot, l'invoque à toutes les sauces et en fait la clé de son programme politique.

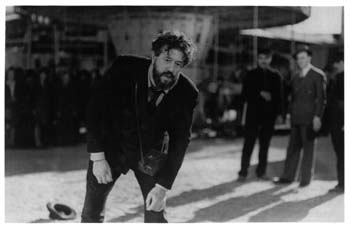

Quand comme moi, on a décidé de renoncer à ce jeu du mérite, et qu'on vit dans une société accrochée à ce jeu, on court éventuellement un grand danger : ne cherchant aucunement du travail, tout adonné à ma propre jouissance, m'évitant toute peine inutile, je présente le type même de celui qui ne produisant aucun effort, bénéficie tout de même d'une gratification (une aide sociale). Je rêve parfois qu'un jour dans la rue les passants, découvrant ma situation, excédés, me lapident à coup de pierres. Je songe souvent à ce film de Julien Duvivier, Panique, et à Michel Simon poursuivi par la foule hurlante, je songe à ces femmes tondues et exhibées devant la populace un jour de libération des haines. Je songe que mon tour viendra peut-être.